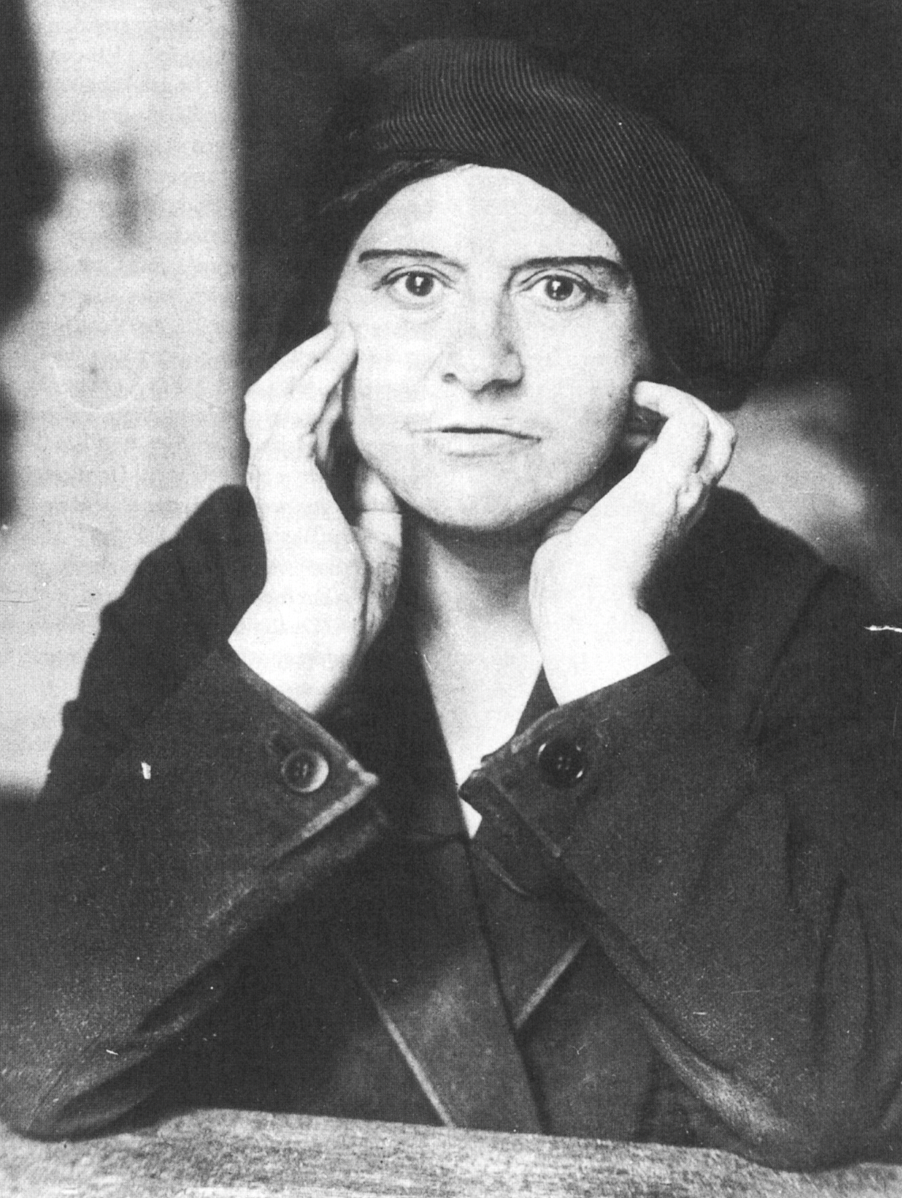

Kafka kann Else Lasker-Schüler nicht leiden

Kafkas Werk und Leben ist oft mit dem Adjektiv „rätselhaft“ umschrieben – was natürlich auch die einfachste Beschreibung und Interpretation darstellt – aber es gibt einige wenige Momente in Kafkas Leben, die uns ein ewiges Rätsel bleiben. So zum Beispiel seine Aversion gegen Else Lasker-Schüler, die er in einem Brief an Felice Bauer am 12./13. Februar 1913 zusammenfasst:

„Und endlich war in dem gestrigen Brief von der Lasker-Schüler die Rede und heute fragst Du nach ihr. Ich kann ihre Gedichte nicht leiden, ich fühle bei ihnen nichts als Langeweile über ihre Leere und Widerwillen wegen des künstlichen Aufwandes. Auch ihre Prosa ist mir lästig aus den gleichen Gründen, es arbeitet darin das wahllos zuckende Gehirn einer sich überspannenden Großstädterin. Aber vielleicht irre ich da gründlich, es gibt viele, die sie lieben, Werfel z.B. spricht von ihr nur mit Begeisterung. Ja, es geht ihr schlecht, ihr zweiter Mann hat sie verlassen; ich habe 5 K hergeben müssen, ohne das geringste Mitgefühl für sie zu haben, ich weiß den eigentlichen Grund nicht, aber ich stelle sie mir immer nur als eine Säuferin vor, die sich in der Nacht durch die Kaffeehäuser schleppt.“

(Franz Kafka, Briefe 1913 – 1914, Frankfurt/Main 1999, S. 88)

Es ist ein Rätsel, woher diese Abneigung kommt, denn bis zu diesem Zeitpunkt ist Franz Kafka der Else Lasker Schüler kein einiges Mal persönlich begegnet und hat auch kein einziges Buch von ihr in seiner Bibliothek, zumindest führt Jürgen Borns beschreibendes Verzeichnis von „Kafkas Bibliothek“ keines auf. Das einzige Werk der Lasker-Schüler, das in diesem Verzeichnis von Kafkas Bibliothek enthalten ist, ist die zweite Ausgabe „Vom jüngsten Tag“ aus dem Jahr 1917, welches auch die Essays „Gesichte“ von Elke Lasker-Schüler enthält. Max Brod, Franz Werfel und Willy Haas standen in persönlichem Kontakt zu der außergewöhnlichen und extrovertierten Dichterin des Expressionismus und vermutlich haben sie sich auch mit Kafka über sie ausgetauscht und getratscht. Persönlich kannte er sie nicht und es gibt weder aus den Briefen noch aus den Tagebücher von Franz Kafka einen einzigen Beleg dafür, dass er sich mit Else Lasker-Schüler und ihren Gedichten auseinandergesetzt hätte.

Am Ostersonntag im Jahre 1913 begegnete Franz Kafka der Else Lasker-Schüler dann tatsächlich zum ersten Mal. Franz Kafka ist gerade in Berlin, war mit Felice Bauer im Grunewald spazieren, hat sich von ihr verabschiedet und hat noch einige Zeit bis zu seinem späten Abendzug nach Prag. Er trifft sich mit Otto Pick, Paul Zech, Albert Ehrenstein und auch Else Lasker-Schüler im Café Josty am Potsdamer Platz. Von diesem Treffen zeugt eine Postkarte an Kurt Wolff, die sowohl von Kafka als auch von Else Lasker-Schüler persönlich unterzeichnet wurde.

Weitere Details von diesem Treffen sind jedoch leider nicht überliefert.