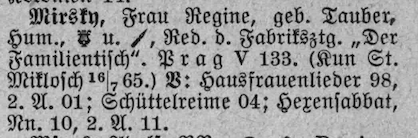

Kafka vergisst den Heiligabend

Auch wenn im Judentum kein religiös motiviertes Weihnachten gefeiert wird, war sich Franz Kafka der Feiertage und ihrer Bedeutung bewusst und beging auch im Kreise seiner Familie und Freunde das Fest, das heißt man traf sich zum Beispiel im Café Savoy, im Freundes- oder Familienkreis, man erhielt und sendete Weihnachtsgrüße, erlebte den Prager Weihnachtsmarkt und ähnliches. Da Weihnachten aber für Franz Kafka gar kein hoher Feiertag war wie für die Christen, so konnte er Heiligabend auch schon mal vergessen wie im Winter 1912. Am 24. Dezember 1912, gute drei Monate nachdem er Felice Bauer kennengelernt hat, schreibt er ihr einen Brief:

„Da ich endlich einmal ein wenig für mich geschrieben habe, bekomme ich Mut, fasse Dich bei den Armen (zarter habe ich noch nichts gehalten, als Dich bei diesem Verhör, das nun werden soll) und frage in Deine geliebten Augen hinein: „Ist, Felice, im letzten Vierteljahr ein Tag gewesen, an dem Du keine Nachricht von mir bekommen hättest? Sieh mal, einen solchen Tag gab es nicht? Mich aber läßt Du heute Dienstag ganz ohne Nachrichten, vom Sonntag 4 Uhr an, weiß ich nichts von Dir, das sind morgen bis zur Postzustellung. nicht weniger als 66 Stunden, die für mich mit allen guten und bösen Möglichkeiten abwechselnd sich anfüllen.“ Liebste, sei mir nicht böse wegen dieses Geredes, aber 66 Stunden sind doch wirklich eine lange Zeit. Ich bin mir aller Abhaltungen wohl bewußt, die Du hattest, es sind Wihnachten, Ihr habt Besuch, die Post ist unzuverlässig […] Wenn Du mir also Liebst einmal keine Nachricht geben kannst, laß es einen Sonntag einen Feiertag sein, an dem ich von Dir nichts erfahre […] Jetzt erinnere ich mich: Heute ist ja heilige Nacht. Sie ist mir unheilig vergangen, bis auf diesen Abschiedskuß.“

(Franz Kafka: Briefe 1900 – 1912, Frankfurt/Main 1999, S.358f)

Dieser Briefauszug stammt übrigens aus dem dritten Brief, den er an Felice Bauer am 24. Dezember 1912 verfasste und versendete, schon im zweiten Brief beklagte er sich über die mangelnden Nachrichten von Felice:

„Gestern Montag hatte ich nur Deinen Brief vom Samstag, heute Dienstag überhaupt nichts. Wie soll ich mich damit abfinden?“

(Franz Kafka: Briefe 1900 – 1912, Frankfurt/Main 1999, S.358f)